La entrada de hoy es especial. Consiste en compartir esta experiencia con vosotros. Espero que os ayude a seguir avanzando en vuestro camino como escritores.

Podéis adquirir la novela en la página de la editorial Malas Artes o en cualquier librería.

Un lugar para repasar Lengua castellana y literatura. Un lugar para comentar sobre autores, obras, curiosidades, lecturas y formas de escribir. Un lugar para la fantasía en lengua española.

La entrada de hoy es especial. Consiste en compartir esta experiencia con vosotros. Espero que os ayude a seguir avanzando en vuestro camino como escritores.

Podéis adquirir la novela en la página de la editorial Malas Artes o en cualquier librería.

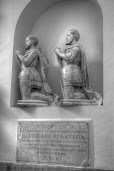

Nace en Toledo entre 1491 y 1503. Muere en Niza en 1536. Tuvo una vida breve pero intensa. Se relacionó con el emperador, con la casa de Alba, etc. Estuvo en varias campañas militares, hasta que muere en Francia al intentar tomar una fortaleza. Baltasar Castiglione lo definió como un hombre culto, elegante, valeroso y hombre de letras.

|

| Tumba de Garcilaso |

Es el prototipo de cortesano renacentista, un noble de familia importante (con amigos más importantes todavía) y un militar relacionado con la corte y las guerras en Italia, Francia, etc. Es el modelo clásico de armas y letras. Como él mismo dijo, Garcilaso vivió “tomando ora la pluma, ora la espada”. Como poeta, que es lo que aquí nos interesa, es el más influyente del Renacimiento español, pero también del Barroco. Una figura clave que unirá lo viejo y lo nuevo para encontrar una voz propia, casi una metáfora perfecta de lo que significó España en la época de Carlos I.

La poesía de Garcilaso, junto a su amigo Juan Boscán, nos

brindará la oportunidad de adoptar los nuevos estilos italianos de Dante,

Petrarca o Sannazaro (autor contemporáneo al toledano) al español y a la poesía

anterior, que todavía en la primera mitad del XVI era la más oída.

Se suele dividir su obra en tres etapas definidas en función

de su estancia en Nápoles. La primera etapa está enmarcada dentro de la poesía

de cancionero del siglo XV. Cultivó en esta época una poesía arraigada. Aunque

ya comienza a practicar algunas formas italianas, predomina el octosilábico

castellano y no se ven elementos petrarquistas en sus versos.

Lo característico de esta etapa es el silencio intimista,

la austeridad imaginativa, la desatención de la naturaleza (y todo lo

exterior), y que los artificios formales que presenta (juegos de palabras,

derivaciones, antítesis…) son del gusto de la poesía cancioneril. Además; igual

que a otros autores renacentistas como Boscán, Gutierre de Cetina o Fernando de

Herrera; tuvo influencia del valenciano Ausìas March, un autor tardo medieval

(XV) con un estilo cuidado y personal que se salía de las modas y costumbres de

su tiempo

La segunda etapa es la que se vincula con su contacto con

Italia y con el Humanismo. En Nápoles, su poesía se adentra en el petrarquismo.

Garcilaso imita temas, estilo y repertorio de imágenes de la belleza, así como

los elementos de la naturaleza empleados para retratar a la amada y describir

la vivencia amorosa del poeta.

Dentro de los contemporáneos, Garcilaso será influenciado

por Ludovico Ariosto y, principalmente, por Sannazaro. De hecho, la lectura de La Arcadia llevó al poeta español a

incluir en sus composiciones pastores caracterizados por su melancolía y por un

ambiente idealizado. Gracias al contacto con el Humanismo, el de Toledo se

interesó en leer a los clásicos Virgilio, Horacio, Ovidio…; lo que también

incluyó en su poesía.

La última etapa es la más lograda, cuando encuentra su

propia voz personal. Por tanto, la obra de Garcilaso no es una mera imitación

de modelos locales o italianos; sino que alcanzó una plenitud expresiva raras

veces conseguida por nadie. Dicho con otras palabras: cogió los elementos de

toda la evolución literaria de Castilla y de otros lugares de España, se empapó

de nuevas formas expresivas (las renacentistas) y, para terminar, logró

hacerlas suyas y crear una cosa nueva y deferente, adaptada al español y al

bagaje cultural peninsular.

Su obra, preparada para su edición por su amigo Juan

Boscán, fue publicada de forma póstuma en 1543. Es escasa: una oda (Oda a la flor de Gnido), una epístola en

verso a Boscán, dos elegías, tres églogas, cinco canciones, unas pocas

composiciones al estilo tradicional y 38 sonetos.

Aún así, esta breve producción modificó el rumbo de la

lírica castellana. Le otorgó su definitiva configuración, la modernizó. Los

sonetos garcilasianos, tras el intento del Marqués de Santillana, son la

aclimatación definitiva de la estrofa al español. En ellos, desarrolla, en

esencia, el sentimiento amoroso. Un amor neoplatónico en el que no falta la

indiferencia de la dama, el dolor del amante, la esperanza o la desesperanza.

Es importante en Garcilaso y el tratamiento del tema

amoroso, al estilo de Petrarca, su muestra de melancolía y cómo analiza los

sentimientos provocados por el amor no correspondido o por el perdido (por

ejemplo, por la muerte de la amada). Para describir a la amada usará unos pocos

rasgos físicos; en cambio, para dibujar el mundo interior del poeta, del “yo”

poético, se empleará a conciencia. No será hasta su madurez artística final que

asuma una verdadera sentimentalidad renacentista suave y melancólica.

En las elegías se descubrirá una influencia directa de

los clásicos y una actitud estoica ante los sucesos adversos, aunque no exenta

de un tono vitalista y optimista muy de la época. Las églogas (composiciones

más largas en las que varios pastoriles dialogan sobre temas, generalmente

amorosos, en un entorno idílico), junto a algunos sonetos, son la culminación

del talento poético de Garcilaso. Las églogas de Garcilaso condensan toda la

riqueza de su mundo poético y es donde su sinceridad se aproxima a la

confidencia, pese al convencionalismo de la tramoya pastoril. Las tres églogas

fueron compuestas durante su estancia en Nápoles. Son tres églogas.

La Égloga I, que consta de 421 versos distribuidos en

estancias, contiene los monólogos de dos pastores; Salicio, con sus tristes

quejas por el rechazo de su amada Galatea; y Nemoroso, que llora la muerte de

Elisa. De esta forma, plasma el debate entre amar y haber perdido frente al

amor no correspondido. El poema concluye en una atmósfera de melancolía y de

afirmación del “dolorido sentir” como

condición de la existencia humana. Hay una mezcla de sincera confesión y

contención sobria. Se percibe en el poema la emoción y la pasión de un amor

vivido. Hay que resaltar la frecuencia de las exclamaciones y preguntas, la

hipérbole al tratar el proceso amoroso y la identificación de la naturaleza con

el sentimiento de dolor del poeta.

La Égloga II fue la primera que escribió. Es la más

extensa y la única que presenta una acción dramática. La trama se centra en el

amor no correspondido de Albanio hacia Camila. Albanio intenta suicidarse y

relata sus desventuras a su amigo. Por su parte, Nemoroso, además de referirse

a sus propias experiencias amorosas, elogia las hazañas del duque de Alba,

protector del poeta. Así vemos cómo se cruzan los temas de amor con la política

de la vida del autor.

La Égloga III, para muchos la obra más lograda de

Garcilaso, está escrita en Octavas reales.

En ella, cuenta que, a orillas del Tajo, cuatro ninfas bordan en sus telas

sendas historias de amor y muerte (la historia de Orfeo y Eurídice, la de Apolo

y Dafne, la de Venus y Adonis y la de Elisa y Nemoroso). La inclusión de la

historia amorosa de Garcilaso (la historia de Elisa (Isabel Freyre) y Nemoroso

(Garcilaso) supone una reelaboración artística considerable, pues la vida se

transforma en poesía que, a su vez, se transforma en tema de pintura. Esta

égloga sobresale por la soltura en el uso de los recursos literarios, por su

perfecta estructura y, si la comparamos con las otras dos, por un mayor

distanciamiento en la expresión del sentimiento amoroso del poeta.

Como puede observarse, el amor es el tema predominante en

la poesía de Garcilaso. Su concepción de este es marcadamente neoplatónica, con

huellas de la tradición petrarquista. El de Toledo oscila entre la esperanza y

la desesperanza, se recrea en su dolor como amante y en la indiferencia de la

amada, así como el uso de secreto del amor cortés o el análisis agudo de

diversos estados de conciencia.

Su poesía

transmite una fuerte sensación de sinceridad, que se ha relacionado con el

carácter autobiográfico de los poemas de Garcilaso. Conviene decir que era

propia de la poesía de la época una cierta “retórica

de la sinceridad”, que pretendía que los sentimientos expresados en los

versos transparentaran cierta idea de verdad. En este sentido, puede advertirse

una evolución en la poesía de Garcilaso desde sus primeras composiciones, más

próximas a la lírica cancioneril y sus tópicos amorosos, hasta sus poemas de

madurez impregnados de la nueva sentimentalidad renacentista, más sutil y

melancólica.

Otro tema muy presente en este autor indispensable de

nuestra literatura es la naturaleza, utilizada como entorno estilizado e

idealizado en el que los

personajes se quejan de sus cuitas amorosas, pero también como confidente que

escucha y consuela a los pastores en sus quejas (aquí se ve la influencia de

Virgilio). La utopía pastoril tiene un innegable carácter idealista y en ella

las relaciones humanas y económicas se atienen a los modelos que la inmutable

naturaleza ha establecido.

Para finalizar esta entrada conviene hablar un poco de la

métrica y el estilo de Garcilaso, que, como veremos, influirá decisivamente en

toda la poesía posterior. De hecho, su labor poética se inscribirá en un

fenómeno mucho más amplio, la lírica española de los siglos XVI y XVII. La

nueva lengua poética se ajusta a los ideales renacentistas de naturalidad y

elegancia. Su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural. Busca el

equilibrio clásico entre la pasión y la contención. Este deseo de armonía se

refleja en la frecuente simetría de sus estructuras poéticas: versos bimembres,

elementos duplicados o triplicados, paralelismos sintácticos, etc.

El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico, como

revelan los adjetivos antepuestos, uno de los rasgos más característicos de su

estilo: dulces prendas, dulce nido,

triste canto, triste y solitario día, cansados años… A este tono contribuye

también la novedosa métrica garcilasiana, con predominio del endecasílabo,

frecuentemente asociado al heptasílabo, lo que le proporciona una gran libertad

expresiva. Es, asimismo, un verso muy musical por la acertada combinación de

acentos y rimas, por sus aliteraciones, hipérbatos, etcétera.

Todo esto es fruto del contexto histórico y literario en que se movió y de los sistemas poéticos que conoció. El primer tercio del siglo XVI es una época de intensa innovación y apertura que Garcilaso vivió en España y en Italia.

He querido reflexionar un poco sobre este concepto tan cambiante, subjetivo y polifacético que es la identidad. Veo que las personas asocian muchas cosas a lo que sienten como su propia identidad, es decir, a sus señas de identidad. Unos miran a su pueblo, su ciudad, su territorio más cercano o su país. Otros lo miden en función de su religión, sus creencias o sus valores, incluyendo su ideario político y otras cosas como la cultura o la etnia. En un tercer grupo estarían los que se fijan más el aspecto sexual, de género y aquello que sienten por dentro. Por último, están los que marcan sus señas de identidad por factores sociales como la familia, los amigos, los intereses, la economía, el estatus o las aficiones (música, juegos, deportes…).

La realidad es que consciente o

inconscientemente son todas estas señas distributivas lo que forma cada una de

nuestras identidades particulares. Al final, es una gigantesca suerte de

infinitas opciones. Tantas como personas hay en la Tierra. Eso sin contar con la

posibilidad de tener más de una identidad.

Hasta aquí, por mí perfecto. Cada

uno es bien libre de sentirse como quiera. No seré yo el que ponga eso en tela

de juicio. Lo que sí debo reflexionar es sobre el hecho en sí de marcar estas

señas de identidad ad infinitum, pues

el resultado final es el mismo que el que uno particularmente quiera. Esto es

lícito, pero no por eso resulta necesariamente lógico o vinculante para

objetivos subsiguientes. Por tanto, debería quedarse en el terreno de lo

anecdótico y lo particular de cada uno.

Por el contrario, sí hay algunos

elementos tangibles y objetivos en el tema de la identidad que no suelen formar

parte de la identidad de ninguna persona, pueblo, etnia o lo que sea. Son cosas

tan obvias que no queremos verlas como parte de nosotros, aunque todos lo

sabemos de sobra. Me refiero a hechos tan simples como la definición objetiva

de lo que somos. ¿Qué somos? Seres humanos, personas.

Toda definición de identidad de una

persona debería pasar citando el hecho de que es una persona. Al ser una

persona, debería también decir que es un animal. En este caso, es un ser humano

al diferenciarse de otros animales; pero sin olvidar que es un animal para

diferenciarse de aquellos seres vivos que no son animales. Como animales, nos

hemos diferenciado de otros seres vivos, pero también nos seguimos definiendo

como vivos en contraposición a lo inerte. Del mismo modo, al etiquetarnos como

personas, deberíamos entender todos que somos parte de una colectividad, es

decir, terrícolas.

Temo que nunca veamos esto sin la

ayuda de alguna especie invasora de fuera del planeta. Por muy sencillo que

sea. ¿O conoces a alguien que no sea un animal, un ser vivo o un terrícola?

Estas etiquetas lógicas no terminan aquí, pero no quiero extender mucho el

hecho porque creo que ya se entiende bien. Sí te daré otras pistas que podrían

identificarnos a todos nosotros: primates, bípedos, mamíferos, etc.

Parece que no nos interesa vernos de

esta forma, que es mejor fijarse más en las pequeñas diferencias, por

subjetivas y endebles que sean en algunos casos. En parte, puedo entenderlo,

pues nos identificamos en relación al entorno más cercano. Sin embargo, en una

sociedad global como la actual, estamos llegando al punto que si no empatizamos

entre nosotros sobre qué es lo que realmente somos como colectividad,

terminemos equivocándonos sin remedio y no veamos lo ligados que estamos al

resto de animales, de seres vivos o a la Tierra en sí misma.

Volvamos a las señas que sí solemos

tomar como propias para identificarnos a nosotros individualmente, en grupo o

en contra de otros. ¿Cómo de objetivas o inventadas son? Esta pregunta es

extremadamente difícil y polémica. Habrá que contestarla con sumo cuidado y

entender que he comenzado el texto respetando la identidad que cada uno quiera

tener de sí mismo. Con todo, sí me gustaría explorar los cimientos reales para

sustentar estas etiquetas como un sistema racional de identificación desde el

exterior, independientemente de cómo se sienta cada uno por dentro.

Siguiendo con la biología, toca ver

esas dos etiquetas tradicionales de género binario que manejamos todos. Hombre

y mujer, la eterna pareja. Puede parecer neutral qué es ser hombre y qué es ser

mujer. En principio, lo es; pero, lo cierto es que hemos ido poniendo

condicionantes a estos términos y hemos cerrado mucho las opciones. Yo creo que

hay muchas formas de ser un hombre y muchas de ser una mujer, tantas como

hombres y mujeres existen. Sin embargo, tendemos a simbolizar ciertos

atributos, roles y deberes a estos dos grupos y los encorsetamos, los

asfixiamos, los cosificamos.

Ahí está el error, en pretender que

ser hombre o mujer signifique lo que unos querían en el pasado y muy pocos

quieren ahora. Si cada uno pudiera ser hombre o mujer según quiera cada cual

serlo, habría menos problemas con este tema. Se podría hablar más abiertamente

sin que te comiencen a encerrar con etiquetas absurdas, populistas y

desfasadas. Con todo, creo que es una dicotomía que funciona bien en la gran

mayoría de los casos (si estuviera más abierta y libre de ideología). Es, sin

duda, práctica y coherente desde su campo de estudio.

Por otro lado, sí hay, como digo, un

margen de error en toda clasificación, sobre todo cuando sale de su lugar y

aterriza en otro; así que qué mínimo que respetar la identidad de cada uno. No

seré yo el que le diga a nadie cómo debe sentirse. En este sentido, habría un

tercer grupo que tenga que abarcar toda identidad de género que se salga de

esta propuesta bimembre.

Siguiendo con las etiquetas que sí son

objetivas, me topo, cómo no, con el lenguaje humano. Lo explicaré de forma muy

sencilla, es decir, con mi lenguaje, con el español. Es innegable que mi lengua

materna es el español. Eso, quiera o no, me define sin remedio, pues estoy en

un grupo de gente, dentro de todos los humanos del planeta, que habla español.

En concreto, en un grupo que piensa y vive en español. Insisto en que no va de

lo que creo o lo que siento, va de hechos innegables. Ese mismo camino me lleva

a algo que pone en el DNI, mi país. No pone si me gusta o no me gusta el hecho

en sí. Solo pone que soy español, es decir, que soy un ciudadano de un país que

se llama España. Lo demás sería ya harina de otro costal.

En este sentido, también es

irrefutable que cada persona vive en un lugar. Lo puedes llamar pueblo, casa,

ciudad, comarca, territorio, barrio o como quieras. El truco aquí está en que

sí, estamos en un lugar o en otro y eso nos define; igual que la pertenencia a

una familia, una etnia o a otra colectividad, la que sea; pero eso no quiere

decir que seamos de una u otra forma por ese hecho. Ahí ya entraríamos en

generalizaciones simplistas, sesgadas y torticeras para etiquetarnos,

subvencionarnos o estigmatizarnos.

Estos factores sociales o culturales

como la religión, los amigos, la generación, el estatus, los intereses, las

aficiones, el trabajo, etc. son como la ideología, la cultura, las creencias,

los valores o tu sexualidad, es decir, señas de identidad personales e

infinitas que no deberían ser importantes para los demás. Simplemente

deberíamos ser libres de identificarnos con cualquiera de ellas, sin más. No

tendrían que ser relevantes para el resto, pues son esenciales para cada uno.

¿No merece eso el máximo respeto, que es el respeto que no juzga, no habla, no

señala?

Quiero ir terminando esta pequeña

reflexión de identidad con un tema complejo que ahora se suele identificar con

el color o el origen, y que antes lo hacía con las razas. Si has leído hasta

aquí y no echabas en falta esta categoría, vas bien. Identificar al resto por

colores es tan absurdo como hacerlo por el color de los ojos, el pelo, la

estatura o cualquier atributo físico irrelevante para los demás.

Llego al final del artículo sabiendo que podría haber estirado el tema muchísimo, pero con ganas de concluirlo con un pensamiento concreto: que no se señale a nadie por su identidad, que se tenga libertad real para sentirse como un quiera, que no se manipule a los demás con ese pretexto y que no se discrimine por ello; pero también que no se formen chiringuitos y absurdeces con las pobres minorías, que no necesitan más que un poco de normalidad y libertad.

Vivimos en una época en el que, sin duda, reina lo subjetivo. Hasta tal punto llega, que lo objetivo es visto como una opinión más, igual de válida, o no, que aquello que siento y sufro de forma subjetiva.

La distinción, en teoría, de estos

conceptos es sencilla. Lo subjetivo es cómo ves las cosas desde tu perspectiva,

desde tus emociones, en definitiva, desde tu propio prisma deformado e

interesado. Lo objetivo, en cambio, pretende ser algo medible que pueda verse

de forma similar por todos. Por ejemplo, si se demuestra que un político ha

recibido algún dinero ilícito por hacer su trabajo; no sé, alguna comisión o

“mordida”; es objetivo que se ha saltado la ley. Sin embargo, según tus

creencias, tu ideología o lo que sea que te mueva; verás ese hecho desde tu

prisma, por lo que tu opinión será subjetiva.

En muchos casos, lo objetivo no es

algo fácil de ver. Algunos lo rechazan de plano porque no es un axioma

científico inamovible en el sentido estricto; sin embargo, en el ámbito de lo

social, lo cultural o lo humano, es lo más parecido que existe. Al menos,

mostrará hechos, datos, gráficas, etc. Gracias a eso, puede haber leyes, normas

y reglas comunes en sociedad. Lo más parecido para acercarnos a la idea inalcanzable

de eso que llaman Justicia.

Este concepto tiene, además, un

problema grave de cara al público: es feo, anda raro, como escondido. Tiene

complejos, deformidades y no suele caer muy bien; pues te dice la verdad, así,

sin miramientos, sin escrúpulos. Por otro lado, no suele estar de buen humor.

Anda triste, sin amigos. Muchos le dicen que huele mal, por eso se le margina. Como

puedes imaginar, no lo tiene fácil para socializar. Es cierto, le cuesta

bastante. No lo puede remediar. Él es así y, al contrario que cualquiera de

nosotros, no puede cambiar. Diré más, no debe. Un leve cambio le lleva a su

opuesto. Así de crudo lo tiene para ser aceptado el concepto de lo objetivo.

Su compañero (su contraparte), en

cambio, siempre fue un tipo resultón. Siempre de moda. Eternamente joven.

Sociable, simpático y amigable. Una apariencia sin par. Con todo, creo que

también está triste, cansado de acomodarse a todos. Cansado de mentir por los

demás. Me dijo un día, en confidencia, que se sentía, en el fondo de su alma,

solo y vacío. Al principio me resultó irónico, pues es de los que andan por

ahí, en compañía de todos, con innumerables amigos y conocidos. Al poco rato,

puede comprenderlo mejor: estaba aturdido por la fama, acosado por los fans y

harto de no poder ser él mismo. Algo me dice que solo una cosa podría

consolarlo: reencontrarse y poder entenderse con el otro. Sí, con lo objetivo.

De esa forma, con algo de suerte, recuerde cuál es su lugar en el mundo.

Es cierto que con las cosas

objetivas también se puede mentir y manipular. No tienes más que interpretarlo

en el sentido que mejor te venga. De hecho, falsear lo objetivo es la mejor

forma de engañar. Es la forma más oficial, la que mejor queda, la profesional.

No digo ya inventarte datos falsos, no va de eso el artículo; aunque sea algo

que sucede cada día en los medios y en los gobiernos. Sin embargo, no

arremeteré ahora con ello. La cuestión es el uso fraudulento de hechos

objetivos, verificables. Ahí radica la forma efectiva de engañarnos a la población.

Si lo piensas bien, es algo que saben hacer hasta los niños pequeños. Al final,

es mentir con la verdad, exagerar, cambiar causas por consecuencias e inferir

cualquier cosa que te venga bien en ese rato, etc.

Sí, esa es una buena forma de

engañar a la gente. Pero, ¡ojo!, que

no es ni la más eficiente ni la más utilizada. En general, se suele optar por

el otro enfoque, el subjetivo. Desde esta perspectiva ya no importa ni la

verdad, ni los estudios, ni las pruebas, ni los hechos, ni nada de nada. Aquí

ya solo importan las emociones. Lo triste es que ni siquiera hacen falta

sutilezas. Es suficiente con la brocha gorda para manipularnos, es

decir, con las emociones básicas; las

seis armas de destrucción masiva de cerebros.

Estas poderosísimas herramientas

están un poco especializadas por parejas. El miedo y la tristeza se utilizan

para controlar a la población; el asco o la ira para dividirla y enfrentarla;

y, por último, la alegría y la sorpresa para fines comerciales o lúdicos, es

decir, para distraer. Además, verás que en todos los casos es necesario mucho

menos esfuerzo que con enfoques objetivos tanto para lograrlo como para el

consumidor. Como es lógico, no son las únicas emociones. Hay muchísimas más.

Algunas de ellas; la envidia o la avaricia, por ejemplo; muy útiles también en

el asunto de hoy, pero ya te haces una idea con unos cuantos ejemplos sobre

estas seis.

Me acuerdo mucho de la Pandemia. ¿Te acuerdas de todo lo que pasó y todo lo

que hicimos? Pues mucho de ello fue por el miedo que tuvimos, y el que nos

inocularon. También hubo mucha dosis, como os adelantaba antes, de tristeza en

aquello. De hecho, no dan ganas de recordarlo demasiado. Sobre la ira y el asco; o, dicho de otra

forma, el odio; hay tantos ejemplos que me entra furia solo de pensarlos. El

odio sirve para dividir a la gente, algo esencial si quieres controlarlos; pues

todo el mundo sabe que juntos somos mucho más fuertes. Una amenaza en potencia.

Algunos lectores serán amantes del

fútbol, o de cualquier otro deporte. Lo normal es que te guste más un equipo.

No sé, el de tu ciudad o uno bueno, o uno que viste de chaval. No importa, en

todos los casos está correcto. El problema nunca fue que ames unos colores. Sí,

es algo un poco sentimental e irracional, pero es sano y tiene lógica. Formas

parte de algo, de un sentimiento, de una pasión. La hinchada que se une para

apoyar a los suyos. Lo que es absurdo es que odies otros, o que aproveches la

situación para soltar adrenalina y ponerte a hostias con todo el mundo que no

lleve los colores de tu equipo.

La cosa empeora cuando entran en

conflicto, más allá de los colores, las ideologías. Ahí ya sí que ve uno las

manadas de borregos dirigidos por los pastores de siempre. Todos uniformados y encaminados

a las urnas, clamando al son de las tonterías de siempre. ¿Y para defender qué?

¿Ser de izquierda, de derecha, de Madrid o de Barcelona? Igual venía bien

pensarlo antes de llegar dando botes con tu voto.

En efecto, ahora los que defienden

una ideología son como fanáticos de sus colores. No por nada, solo porque les

toca en un lugar o en otro. Simple y triste a partes iguales. ¿No estaría mejor

poner toda esa energía, juntos, en exigir a nuestros representantes que asuman,

de verdad y sin excusas, la responsabilidad que dicen tener? Yo creo que sí,

que es absurdo odiar por mitades. Nos impide ver el bosque y vigilar lo

importante. En fin, así funcionan las emociones cuando no sabes controlarlas.

Como ya estarás viendo, no son pocas

las veces que las emociones actúan a la vez. Los mismos ejemplos utilizados

para el odio me sirven, en algunos casos, para el miedo; o para la alegría, la

tristeza, etc. Terminaré el repaso de estos motores subjetivos que son las

emociones descontroladas con las más divertidas, aunque no por ellos dejan de

ser perniciosas o poco efectivas para lo que son.

Eso es, toca hablar de la sorpresa y

de la alegría. Igual que antes con el fútbol; en principio, estas emociones

están bien. Muy bien, de hecho. Entretenimientos, viajes, excursiones,

aficiones, juegos, redes sociales… Todo lo que te saque de la rutina y te

motive, si no va contra otras personas, está muy bien. Es necesario, es la vida

en sí misma. Lo malo llega cuando dejas de ser tú el que elige, cuando te dejas

llevar o, mejor dicho, cuando dejas que te lleven. Televisiones, anuncios,

programas, plataformas, famosos, etc. Eso ya es diferente. Ahí sí que te la

están liando a lo grande.

Si cuando juegas, te relacionas en

redes o ves contenido en tu tele o tu ordenador; notas que te dosifican la

alegría como si fuera una droga, ahí tienes el primer indicio de que no te

diviertes. Estás en el juego facilón del conductismo más básico, el que se usa

para entrenar a perros y otros animales. Las dosis pequeñas y pensadas; pero

sin parar, sin freno, sin fin. Son las recompensas positivas para mantenerte

anestesiado, así de sencillo. Sí, ya sé;

tú controlas. Lo sé. Claro, igual que yo. Controlamos de lujo, cómo no. Con

todo, están abusando de ti.

Supongo que verás, como yo, que la

lucha entre lo objetivo y lo subjetivo es desigual. No se puede apelar a la

razón contra lo emocional. El porcentaje de éxito es muy bajo. Por lo tanto,

deberíamos tener algunas herramientas útiles para defendernos del mundo moderno.

¿Cuáles pueden ser?

Aunque no lo creas, hay muchas.

Están ahí, al alcance de todos. Algunas requieren esfuerzo, es verdad. El

pensamiento crítico, la razón, lo objetivo, los argumentos… Esas siempre son

buenas armas, pero, sí, cuesta un poco afilarlas. No pasa nada, hay más

opciones. Tranquilos, que no son excluyentes. La primera es la famosa e

incomprendida empatía. Sí, otra emoción. Es verdad. No será la única. La

solución debe ir por ahí. Está en las emociones. Hay otras que ayudan bastante:

el orgullo, la generosidad, el amor (por ahí te toparás con la empatía)…

Para terminar hablaré de otro truco

para no ser arrastrado por las oleadas de sensiblerías de hoy en día: la

gestión emocional. No debes escudarte en la emoción que tengas en cada momento

para concluir lo que te dé la gana. Eso te convierte en un niño mimado y

tontorrón. Tus emociones debes aprender a sentirlas. Total, es gratis.

El poder… ¡Qué concepto tan curioso! ¿Qué es realmente el Poder? Es un sustantivo abstracto que esconde mucho más de lo que parece. Esconde, de hecho, cosas concretas y tangibles. Cuando decimos o pensamos en esta palabra, nos viene a la cabeza una fuerza que nos controla y tal; aunque, si se piensa bien, es una idea llena de fantasía. El sustantivo poder da respeto. Es verdad. Pero no hay que olvidar sus orígenes humildes. Está formado desde los usos del verbo, que tiene un significado mucho más terrenal que la abstracción del sustantivo.

Cada persona, independientemente de

sus orígenes, nace con muchas potencialidades, pero lo cierto es que es

dependiente durante un tiempo. En ese sentido, no puede casi nada. Al crecer,

va adquiriendo distintos poderes. Va

aprendiendo a caminar, correr, saltar, coger cosas con las manos, hablar,

abrazar, etc. Con el tiempo, será capaz de hacer un montón de cosas; así que

tendrá mucho más poder que al empezar en este mundo. Esto demuestra que el

poder no viene del aire. El poder está en todos nosotros. Eso sí, repartido,

limitado.

El mero hecho de nacer en un lugar

determinado o en un tiempo concreto, te concede más poderes (o no) adicionales.

Por ejemplo, ahora se puede, con ayuda de aviones y otros artefactos, volar;

algo que hace un tiempo era imposible. Esto es solo un ejemplo claro de algo

que se repite ad infinitum, lo que

nos lleva a otra relación curiosa: la relación entre el poder y la posibilidad.

Todas las gentes del mundo guardan para sí ciertos poderes, lo que deriva en un

sinfín de posibilidades pasadas, presentes y futuras.

Los animales, como siempre sucede,

nos ponen más ejemplos para imaginar cualquier tema. Hay animales con

posibilidad de subir a los árboles rápidamente, de forma muy ágil. Otros, no

tienen esa opción. Los hay que pueden volar, morder, correr, saltar, usar

palos, nadar, bucear, respirar bajo el agua, etc. Un montón de posibilidades

que hubo a lo largo de los milenios y que se dieron y no dieron tantísimas

veces en el mundo. Así nacieron los animales actuales, incluyendo al ser

humano, que terminó pudiendo superar la posibilidad de dominar el planeta,

comunicarse... Poder, posibilidad, más poder, más posibilidad, etc.

Desde este punto de vista, el poder

no resulta ya tan divino o inalcanzable. Así vemos de dónde procede. Si es así,

¿Por qué parece que unos tienen más poder que otros? Porque el poder se puede

dar y quitar. No todo el poder, pero sí lo suficiente para formar una buena

brecha entre las posibilidades de unos y de otros. El ser humano es un animal

social. No vivimos solos, vivimos rodeados de gente. Ese simple hecho ha hecho

que nuestra capacidad de medrar sea increíble, pero también que vayamos

cediendo poder de unos a otros. Es una dinámica que siempre se da igual. Surgen

las posibilidades que decía antes y con ellas responsabilidades y oportunidades

nuevas para que unos tengan en su haber nuevas fronteras diferentes al resto de

conciudadanos.

Así nacen los humildes y los

poderosos, esto es, las clases sociales. No importa dónde ni cuándo. Siempre

existen. Da lo mismo que estudies la Edad Media europea que la Dinastía Ming o

la Antigua Roma. Encontrarás clases sociales en la India, en España, en Estados

Unidos o donde sea. Puede que encuentres algunas diferencias, pero lo que verás

será muy similar. Como aquí no tengo espacio para hablar de todos los casos, me

centraré en esquemas conocidos que representan las cosas de camino a la

actualidad.

Las sociedades tienden a acumular el

poder en pocas manos. Se les suele llamar nobleza. Estos poderosos necesitan de

muchísima gente para acumular su poder. Son los dueños de la tierra que los

humildes trabajarán. La forma que han ido teniendo para justificar ese poder ha

ido de la mano de la religión. De esa forma, en lo alto de la cadena de mando

han estado siempre los aristócratas, que han mantenido de su lado a los

religiosos y al pueblo para mantenerse. Además, han jugado un papel importante

en la defensa de esas tierras, es decir, en los ejércitos.

La forma de poder más común durante

mucho tiempo en sociedades ya avanzadas fue la de los reyes, que son los nobles

con más opciones de controlar al resto de iguales, que, a su vez, dominaban las

pasiones y los estómagos del pueblo llano. Para denominar esta misma relación

ha habido muchos títulos y formas, aunque sin una diferencia esencial entre

ellas más allá de cuestiones culturales que no afectan a la estructura de esta

forma de vivir. Este esquema sirve desde las primeras civilizaciones agrícolas

de Mesopotamia hasta el siglo XVIII. En esencia, es lo que has estudiado en el

cole como Antiguo Régimen, un modelo estanco en el que era casi imposible salir

de ese rol preestablecido.

El gran problema de este pacto

social fue que no contó con un poder que parecía nuevo, pero que llevaba

existiendo desde la Antigüedad: la Burguesía. La novedad era que el mundo

moderno ya no podía seguir organizándose así. Había que encontrar un lugar

relevante para la burguesía enriquecida de la época.

En este punto hay algo que suele

confundirse, así que trataré de ser claro. El asunto no era que la burguesía

buscara una forma de tener poder. El tema es que ya tenía ese poder. Lo único

que debía pasar es que la forma de gobierno de los Estados se acomodara a los

intereses de estas personas que ahora tenían más poder que la nobleza. Gracias

al comercio, la industria y a la banca; los dueños de la tierra ya no eran,

necesariamente, los más pujantes, por lo que era indispensable volver a

equilibrar ese poder para que reflejara el nuevo orden social. Un nuevo régimen

hecho a medida de los nuevos ricos, la gente del progreso, los liberales…

El gran error de esta gente es que

no contó con el pueblo llano y con un nuevo estamento social, uno que ellos

mismos habían creado: la clase trabajadora de las ciudades, es decir, el

proletariado. Mucho se tuvo que luchar para que esa clase social fuera

recompensada justamente por su trabajo. Tanto, que en muchos lugares todavía

están en ello. Con todo, si piensas en las revoluciones históricas, verás que

todas las clases sociales tienen cierto poder; más allá de si andan

ejerciéndolo todo el día o no.

De vuelta al día a día actual de los

países que llaman “desarrollados”, puedes ver el resultado de lo que acabamos

de repasar. Verás que los nobles y la Iglesia tienen mucho poder, pero no tanto

como algunas empresas, bancos o asociaciones. Además, verás que hay Estados con

más poder y recursos que otros; así como el poder de la gente trabajadora (en

el campo y en las ciudades), con sus derechos y sus sindicatos. Pese a todo,

con esto no tendremos todo el poder que ahora existe. La Democracia parece que

reparte de forma justa ese poder. Se dice que hay, en los Estados modernos,

división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), aunque la efectividad

real de esto es discutible. En fin, no quiero salirme mucho del tema; así que

dejaré que cada lector piense lo que guste sobre los repartos de poderes y

pasaré a otro poder esencial en nuestros días que no debemos ignorar. Hablo,

cómo no, del cuarto poder, es decir, el de los medios de comunicación y la

prensa.

En el paso de la Edad Media a la

Edad Moderna, la prensa y la palabra escrita, la propaganda y la difusión de

ideas (buenas o malas) fueron esenciales en la lucha entre nobles, con la

Iglesia, y la burguesía adinerada; pues difundían sus ideas y se ganaban el

favor del pueblo. Con el tiempo, el poder de los medios no ha hecho más que

crecer y crecer. En la actualidad, con Internet y un mundo conectado, este

poder está, en apariencia, más repartido. Pero no es más que eso, apariencia.

Para finalizar el artículo me

gustaría reflexionar sobre una cuestión muy lógica. Algo del poder que no suele

tenerse en cuenta. Me refiero a esa confusión que se suele tener con esta

palabra. Muchos hacen cosas en cuanto pueden hacerlas, pero ahí están

confundiendo el poder con la obligación. Poder hacer algo no implica

necesariamente hacerlo. También se puede elegir no hacerlo. Poder no significa tener, solo te brinda una posibilidad. Además, que puedas hacer

algo no implica que no puedan otros reaccionar por tus actos, o sea, no quiere

decir que debas hacerlo.

Cada día, todos podemos hacer muchas cosas que no hacemos. Ahí radica nuestra responsabilidad y nuestra ética. En lo que no hacemos. Ahí está el verdadero mérito. Lo que no debería nadie olvidar es que se puede estar un tiempo sin hacer algo; pero, más tarde o más temprano, llega un día y, por alguna razón que no esperaban, el pueblo decide actuar. Ahí está lo bonito de esta dinámica del poder.

En España, el Renacimiento llega aclimatándose a las formas y los gustos locales, que no desaparecen sino que se integran (conviven) con las nuevas formas italianas. De hecho, la poesía que más escucha la población del siglo XVI seguirá siendo la tradicional (Romancero) y la cortesana. Eso es, seguirán de moda los cancioneros. Es entre finales de los años veinte y la mitad del siglo cuando se produce la aclimatación de estas nuevas formas y contenidos. Por eso, entre otras causas, en nuestra literatura el Renacimiento tiene ese sabor tan diferenciador, porque aclimata lo nuevo a la tradición multicultural preexistente.

|

| Noble y poeta |

La fecha clave para fraguar definitivamente la gestación

de lo dicho es 1543, año en el que

se publican de forma póstuma las obras de Juan Boscán y de Garcilaso de la Vega,

los grandes pioneros en la defensa de la poesía renacentista italianizante. La

rápida difusión de estas obras (principalmente las de Garcilaso, que será la

gran influencia de todos los que vendrán después) contribuye decisivamente en

el triunfo de esta poesía novedosa. Llegarán nuevos géneros, motivos, temas,

tópicos, versos, estrofas… En fin, una sensibilidad poética diferente. Veamos,

pues, algunas de sus claves de estas innovaciones formales.

Se recuperan muchos géneros de la tradición grecolatina

como las églogas (temas amorosos de pastores), odas (cantos de alabanza),

epístolas, sátiras o elegías (odas a los difuntos). En cuanto a las

innovaciones métricas, frente al octosílabo castellano, se opta por

endecasílabos y heptasílabos, utilizados con estructuras (estrofas o poemas no

estróficos) diferentes (para saber más sobre estas cuestiones, id a las

entradas sobre métrica, géneros, estrofas…).

De hecho, las dos líneas poéticas del siglo, la amorosa (primera mitad) y la moral (segunda) se diferencian muchas

veces por la forma de expresión seleccionada. La lírica amorosa se expresa en

canciones, sonetos, madrigales o sextinas. La de temática moral usará silvas,

tercetos encadenados, sonetos y liras en géneros como la oda o la epístola.

Sobre los temas

de la poesía del XVI, nos centraremos en los mitológicos, naturales y,

principalmente amorosos y morales (segunda mitad).

La presencia de la mitología

clásica greco-romana es palpable, pues su acervo proporcionará un enorme

conjunto de motivos tomados de autores clásicos o de las mitografías de la

época. Por su lado, la Naturaleza

aparecerá estilizada como reflejo de belleza divina y marco de incidencias

amorosas, armonía, reposo, etc. De la descripción de la Naturaleza se seguirá

el tópico literario del Locus amoenus de Virgilio, es decir,

un lugar agradable que presenta una naturaleza ideal y armónica con unas

características fijas como arboledas, sombras, corrientes de aguas cristalinas,

flores, clima sereno, prados de hierba fresca, etc.

Hay más tópicos relacionados con la descripción de la

naturaleza están los de alabanza de vida sencilla como Beatus ille (feliz aquel) o Aurea mediocritas (adorada mediocridad). Más allá de la

literatura bucólica y pastoril, el campo o la aldea se contraponen a la Corte o

a la ciudad como refugios de paz. Uno apuesta por una vida sin riquezas ni

grandes ambiciones, una vida tranquila, sin las preocupaciones de los ricos. El

otro muestra la añoranza de la vida apartada del mundo (en contacto con la

naturaleza agradable) como un lugar para encontrar la paz y la armonía.

Este tópico (Beatus

ille) tiene otros similares asociados, en mayor o menos medida, a lo divino

y espiritual. Por ejemplo: Menosprecio de

corte y alabanza de aldea, en el que por iguales motivos se pondera la vida

en el campo en detrimento de la ajetreada y conflictiva vida cortesana.

El tema central de la primera parte del Renacimiento español

será el amor. Un amor influido por

la filosofía neoplatónica, es decir, visto como una virtud del entendimiento

que contribuye a hacer mejores a los hombres. Con el amor puedes elevarte de lo

inmaterial a lo material, superando así la sensualidad (“pura materia”). La

mera contemplación de la belleza femenina, igual que con la armonía musical o

la belleza de la naturaleza, te da acceso al conocimiento de la Belleza

Absoluta.

El tópico que mejor resume esto es Descriptio puellae, una

descripción de la belleza femenina que sigue un orden fijo y una serie de

normas: se realiza de arriba abajo (cabeza, rostro, cuello, brazos, manos,

torso, piernas…; aunque lo frecuente es que se detengan mucho antes); el

cabello será generalmente rubio (símbolo de nobleza, pureza, belleza en la EM y

el Renacimiento; un tópico en sí mismo) y se describirá con símiles o metáforas

(si es blanco, por ejemplo, representa la vejez; por lo que las imágines

creadas serán distintas); el rostro se describe aludiendo a elementos naturales

vinculados a la pasión o el calor, la pureza o la frialdad; y los ojos brillarán

como soles o estrellas. Al final, todo en la amada es luz, belleza, divinidad…

A esto, Dante y Petrarca añaden un componente espiritual,

creando así el tópico (muy usado en España) Donna angelicata (“mujer ángel”), cuyo amor hace brotar al

hombre un instinto distinto al carnal, es decir, el de auto-superación.

|

| Petrarca |

La belleza femenina dará pie a otros dos tópicos

esenciales en el Renacimiento. El primero es Carpe diem, que significa

“disfruta cada día”. El otro es muy

similar, pero fruto directo de esa descripción femenina: Collige, virgo, rosas;

que significa “muchacha, corta las rosas”.

La idea de ambos es invitar a la mujer a aprovechar su juventud y su belleza

antes de que caduquen, pues el tiempo es breve; igual que le pasa a las rosas.

Sin embargo, el amor no siempre será así expuesto.

También puede ser fuente de dolor y frustración cuando el enamorado percibe que

será inalcanzable o que puede perderlo. La poesía renacentista manifiesta esto

por medio de antítesis características de la época como fuego/hielo, día/noche, calma/tormenta, paz/guerra…

En los hombres, no se alaba la belleza. El tópico

renacentista que se ve sobre ellos es Sapientia et fortitudo (Sabiduría y valor), y se relaciona con

el prototipo de poeta de la época: el estudioso y soldado (pluma y espada)

propio de la nobleza. En un hombre se valoran la sabiduría, la inteligencia, el

cuidado del cuerpo, la destreza en combate (caza, guerra…), la agilidad (danza)

o la sensibilidad (música, creación literaria, canto…).

Respecto a la poesía moral de la segunda mitad del siglo

(reinado de Felipe II), usará los mismos temas y estilos que pone en relieve

Garcilaso, pero con la idea de moralizar y adoctrinar. Será una poesía moral y

religiosa influenciada por el espíritu de la Contrarreforma que hará hincapié

en un código de conducta más rígido; aunque también por la insatisfacción ante

una nueva sociedad urbana e individualista. Seguiremos viendo los tópicos Beatus ille y Aurea mediocritas. Sin lugar a dudas, el autor más representativo

de la poesía moral será fray Luís de

León, un erudito que veremos en su propia entrada.

Como colofón a esta nueva moral y al incremento de la

religiosidad (y al espíritu reformista de la época) surgirá una poesía

(literatura, mejor dicho) muy particular: la mística y ascética. En España habrá dos autores importantísimos de

esta corriente: santa Teresa de Jesús y

san Juan de la Cruz.

Para finalizar la entrada repasaremos las escuelas, y sus autores, más representativas del siglo XVI; aunque a algunos los veremos detenidamente en otras entradas. Durante la época de Carlos I destacan Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Diego Hurtado de Mendoza o Gutierre de Cetina. El la de Felipe II (segundo Renacimiento), destacan la escuela salmantina (fray Luis de León o Francisco de la Torre), la escuela sevillana (Fernando de Herrera o Luís Barahona) y la poesía mística de san Juan y santa Teresa.

En esencia, publicar es hacer público algo. Lo primero que cualquiera piensa sobre el tema es que es un verbo que sirve para expresar que solo o con la ayuda de alguien; puedes sacar a la luz un libro, un disco, una película, un artículo, una noticia o lo que sea gracias a algún medio que se dedique a estas cosas. Sin embargo, hoy en día, también podemos pensar en eso cotidiano que hacemos en redes sociales y en Internet. Con todo, no es lo único. También es posible poner un anuncio a la vista de todos; un cartel, por ejemplo; o contar a algún grupo de gente algo relativo a tu intimidad. Ya verás que no tarda mucho en extenderse el asunto y en ser de dominio público. De un modo u otro, en esto consiste publicar.

En todas sus vertientes, es algo que

podemos hacer gracias a que forma parte de un derecho fundamental en casi todas

las sociedades: el derecho a la libertad de expresión. Se supone que es uno de

esos pilares sagrados en los países que sacan pecho de su espíritu democrático,

por eso está amparado en leyes y se defiende sobre otros principios básicos

como el derecho a la intimidad o la privacidad. Algo que, al menos, debería ser

reflexionado debidamente.

La cuestión es que, como todo el

mundo sabe, la realidad no es exactamente así. Cantantes, humoristas, expertos,

etc. han comprobado que su derecho a expresar lo que sienten u opinan no es

como creían. Lo han averiguado mediante distintos procedimientos de censura,

cárcel, intimidación o acoso mediático. Particulares que cantan han acabado

presos, cancelados o presionados por hacerlo; igual que otros, por opinar en

contra de la mayoría han terminado humillados, difamados, censurados o

ridiculizados por grupos de presión que sí tienen ese derecho a decir lo que

quieran; aunque sea mentira, ruido o propaganda.

Esto prueba algo obvio que todos

conocemos: el derecho a la expresión está directamente proporcionado al poder

que tú tienes. Si eres un ciudadano cualquiera, cuidado; si eres una gran

empresa, un partido, un grupo, un editorial, etc., podrás publicar los

mondongos que te plazcan. ¿Fácil, no? Además, también es importante a quién te dirijas o sobre quién hables; por lo

que hay ahí un derecho que unos parece que tienen y otros, en la práctica, no

tanto. ¿Qué derecho será? ¿Lo intuyes? Sí, es el derecho a la dignidad y a

mantener la integridad personal o la reputación contra injerencias externas.

En todo caso, parece claro que

publicar forma parte de los derechos que poseemos como ciudadanos, grupos o lo

que sea; aunque también ha de ponerse en valor los deberes que tenemos a su

vez. Deberes que, si bien no son tan famosos, son también parte del hecho

social; pues sirven para garantizar la participación y la inviolabilidad de tus

derechos y libertades.

Al final, la clave de los deberes

cívicos y sociales radica en una palabra mágica que parece que a muchos les da

alergia: la responsabilidad. El primer problema con esta palabra es que parece

que es un valor añadido, un extra. Pues no se puede estar más equivocado si se

piensa así. La responsabilidad es una obligación que tenemos todos, no un

superpoder de unos elegidos. De hecho, cuanto más publicas, más

responsabilidad; cuanto más tienes, más responsabilidad; cuanto más alto, más

responsabilidad. Piensa que cada vez que cualquiera hace lo que sea, toma una

serie de decisiones que acarrean cierta responsabilidad. Lo que no sé es por

qué razón no rendimos cuentas como se merecen hasta que llega a límites extremos

y dejamos que las tonterías reinen por ahí sin ningún tipo de freno hasta que

alcanzan un tamaño colosal.

Como se puede vislumbrar hasta aquí,

hemos entendido todo al revés. Hemos montado un chiringuito en el que; si eres

lo bastante hábil para no meterte con los fuertes; puedes insultar, difamar y

ridiculizar sin mirar atrás. Todo esto, siguiendo el modelo de las grandes

publicaciones, los grandes medios. Así harás dinero y medrarás en una sociedad

tóxica y absurda. Mientras no molestes a quien no debes, no pasa nada. Eso sí,

si eres de los de reflexionar con un mínimo criticismo y decides denunciar

abusos de poder y prácticas poco éticas o ilegales; puedes acabar preso,

censurado, cancelado o acosado mediáticamente. No importa la razón o no razón

que tengas. Es así.

Es lógico que para proteger la

intimidad del que quiere decir algo en público se recurra a recursos prácticos

como apodos, máscaras, alias, etc. Es comprensible, pues está en juego su

derecho a la privacidad. Se ha hecho desde siempre, y con buenos resultados

contra gobiernos totalitaristas y regímenes absolutistas. Gracias a eso, muchos

intelectuales y libre pensadores han podido poner en jaque a más de uno. Un

juego casero de espías en el que, valga la redundancia, había mucho en juego.

Ahora seguimos igual, pero elevado a

la máxima potencia y con los roles confundidos. No es difícil publicar en la

red de forma relativamente discreta y secreta. Eso da fuerzas para ir contra lo

que se quiera y hacerlo de la forma que se quiera. Sin ninguna responsabilidad.

Lo irónico de esto es que se protege la privacidad de gente que se dedica a

meterse con la vida y los asuntos de terceros. Abusones cobardes que se

esconden para “apalear” a víctimas indefensas y, en algunos casos, que ignoran

dichos ataques. De hecho, se puede hacer mediante programas informáticos, sin

dedicar siquiera un mínimo de tiempo.

Una forma común de lavarse las manos con la responsabilidad

de grupos, empresas o personas es eso que conocemos como libertad de recepción. Para algunos, consiste en que las personas

son libres de ver un canal u otro, así como de cambiar la emisora de la radio,

cerrar la ventana o ponerte cascos para no oír campanas o megáfonos de

propaganda política, borrar el correo no deseado (o romper las antiguas cartas

que, para los políticos y los bancos siguen estando de moda) o no visitar una

página web o una red social. Y, para estos, ahí termina la libertad de

recepción. Y todavía pensarán que tienen razón.

La libertad de recepción es más que

todo esto. Significa que por delante de lo que uno grite, está el derecho al

silencio y la armonía de los demás. Es decir, que la gente no tendría que

tragarse publicidad invasiva, apelaciones groseras de cuatro notas o mentiras

que llegan por la izquierda o por la derecha; por poner algunos ejemplos

clásicos.

Para terminar con este artículo, me

gustaría mencionar un trinomio muy relacionado con este tema: pensamiento,

palabra y obra. Claro que todos somos libres de pensar lo que queramos, pero no

lo somos de obrar contra los demás sin más. Para eso debe apelarse a la

responsabilidad del individuo o al castigo de la sociedad. Con todo, hay un

justo y libre punto medio entre ambos conceptos: la palabra. Y, con ella,

opiniones, oportunidades, abusos y demás. Lógicamente, hablar no es hacer; pero

tampoco pensar. Está en un punto medio entre ambos, y tiene un poco de los dos.

Es la clave de este artículo y una acción en sí misma, pues hablar (o escribir)

es hacer público lo que uno piensa.

No creo que sea pedir demasiado que,

al menos, se piense aquello que se publica y se responsabilice cada uno de lo

suyo. Lo que implica, cómo no, multas de esas que “hacen pupita” para los que vayan contra la integridad de Estados,

grupos o personas; sobre todo para esos que, por su gran tamaño, deberían tener

muchísima más responsabilidad de la que tienen.

En general, todo el mundo sabe la diferencia entre lo público y lo privado. Si estoy en casa, con la familia o pensando en mis cosas, estaré en el terreno de mi privacidad. Por el contrario, si doy un paseo por la calle, charlo con una persona en la plaza o toca la hora de entrar a trabajar, la esfera que debo esperarme es la pública. Hasta aquí, parece fácil. Sin embargo, no siempre tenemos claro el límite entre ambos ámbitos. De hecho, su limitación no ha sido la misma todo el rato, ni significa lo mismo para todo el mundo.

Existen algunos conceptos,

realidades y situaciones que solo pueden darse si se oponen a sus contrarios.

Completando, de esta forma, un constructo en el que forman un todo que

vislumbramos casi sin darnos cuenta y creemos entender. Algunos ejemplos

fáciles de imaginar son la luz y la oscuridad, el bien y el mal, o el todo

frente a la nada. Nótese que no puede existir la luz sin la oscuridad, ni el

bien sin el mal, ni el concepto del todo sin la nada. Esto, en esencia, es lo

que pasa con lo público y lo privado.

¿Por qué algo es privado? Muy fácil,

¿no?, porque pertenece a alguien. Se diferencia de otra cosa que no le

pertenece a esa persona. Si yo tengo un objeto en la mano, puedo reclamarlo

como mío y no dejar al resto que me lo quite o lo utilice. Defiendo, así, mi

derecho a defender algo como mi propiedad. Esta dicotomía entre lo público y lo

privado no siempre fue como es ahora. Si piensas en ciertas tribus del pasado,

por ejemplo, verás que hay cosas que son de la tribu, aunque no son necesariamente

públicas, pues su tribu puede considerarse como una gran familia. Eran, pues,

parte de lo privado. Un concepto de privacidad colectiva.

Pensemos en los pronombres

personales. Seis formas (con variantes que ahora no vienen al caso) para

diferenciar el singular, que representaría en este ejemplo lo privado; del

plural, que se encargaría de lo público. El asunto no termina ahí, hay un matiz

igual de importante. El simple hecho de utilizar cualquiera de ellos ya muestra

algo ancestral y biológico, ya explica la primera piedra de esta compleja

construcción que llamamos sociedad; pues diferencia lo que nos pertenece de lo

que no es de nadie.

Hace referencia a un concepto

totalizador, es decir, aquello que es común a todos. En este sentido, ya los

animales (y nosotros como ejemplo de una especie animal) diferencian su

territorio del resto del mundo. En algunos casos, defienden y luchan por ese

territorio, que es suyo, o de su grupo, frente al resto del mundo, incluyendo a

miembros de su propia especie. Es la base del yo frente a lo demás; y del nosotros,

como grupo, frente al ellos (los que

no son nosotros).

De hecho, antes de poder hablar de

algo como público, es necesario que se mueva dentro de un planteamiento

específico: ser de todos nosotros, de nuestro grupo o, al menos, tener el

derecho a utilizarlo. ¿Cómo regulamos aquello que concierne a lo público, a las

ciudades (polis)? Con la política.

Repasemos brevemente la base de eso que metemos dentro de esta palabra que

maneja las cosas públicas, repasemos las dos corrientes principales de lo que

llamas derecha e izquierda.

Los liberales (como ejemplo de lo

que llamamos derecha) tienen muy

claro estos conceptos. Sus máximas fundamentales (en general y reservando las

diferencias entre corrientes) giran en torno a lo más esencial para ellos: el

individuo (el yo en los pronombres

personales). Por eso, hablarán de derecho a la propiedad privada, de igualdad

ante la ley y de libertad individual. Por consiguiente, querrán un Estado

mínimo (regulación mínima de lo público) para velar por esos derechos y un

libre mercado para poder realizar todo lo que sean capaces.

El problema es que una persona sola

no es capaz de abarcar mucho. Para eso se crean empresas y grupos empresariales

enormes (ya hay ahí un nosotros) que

quieren hacer crecer con las mismas reglas que tienen para los individuos. Lo

malo es que en este sentido ya estamos en el terreno de lo público, aunque sea

dentro de un grupo de personas limitado (aunque resulte enorme). Es, como

comprenderás, una forma de cosa pública, aunque no dependiente de la forma

política actual, el Estado. Termina, además, socavando los derechos

individuales de los que menos tienen y velando solo por sus propios asuntos;

amén de la destrucción indiscriminada del entorno o de los grupos minoritarios.

Los de izquierdas, por el contrario,

se fijan en lo público y en los derechos sociales para tratar de hacer una

sociedad igualitaria porque parten de la idea de que los recursos no son solo

de unos pocos, sino de la colectividad. Hay que repartir y redistribuir la

riqueza que se genera con ellos para que la sociedad avance y no se pisen los

derechos de las personas. Además, esos recursos no terminan adquiriendo la

forma de otros productos ya elaborados o procesados. Hace falta ayuda, es

decir, mano de obra.

Ahí tienes la base de la lucha de

clases y los postulados de muchos de los movimientos que han existido, con sus

incontables y relativamente pequeñas diferencias. Algo común en todos ellos

(menos en uno que todos tildan de utopía) es la necesidad de un Estado fuerte

que controle a los más poderosos y vele por esa distribución. Lo malo es que

puede acabar en gobiernos totalitarios, corrupción o dividiendo parte de la

sociedad mediante la utilización (y creación) de grupos minoritarios a los que

“salvar”.

Las dos posturas tienen, además,

algunos vicios comunes que pueden terminar con el sistema justo en el sitio más

peligroso; ese que coincide con las propuestas anteriores más siniestras e

injustas; ahí donde nace la esclavitud, la sociedad estamental del Medievo o

las tiranías. Formas todas de pervertir y confundir aquello público con el

derecho de unas personas (o familias) frente a otras.

Cualquiera que lea estas palabras se

dará cuenta de que la relación entre lo que debería regular lo público (la

política) y el concepto de partidos y grupos políticos; sean de derechas o de

izquierdas; es, cuanto menos, discutible. Al menos, así pienso yo. Por

desgracia, es, como poco, relevante en este tema; pues son las grandes

propuestas de nuestro tiempo en ese concepto, algo loco, que llamamos

Occidente. Suena más a dinámicas y pulsos de poder hacia la población. Es

verdad.

Con esta pincelada queda claro que

la política que conocemos todos no funciona para manejar eso que decimos común,

es decir, perteneciente a la cosa pública. No es ya una cuestión de qué

corriente te parezca mejor; es que, simplemente, ninguna se encarga de lo que

se supone debe encargarse. Por esta fundamental y sencilla razón, digo yo que

habrá que hacer algo para alcanzar un consenso común sobre aquello que nos

concierne a todos. Algo que nada tiene que ver con esta dinámica del poder. Ya

vemos que estaríamos en otro tema de conversación, en otro asunto distinto. Lo

que aquí tratamos de mejorar es aquello que sentimos como público. Nada más.

Para eso, lo que tendría que pasar

es que recuperáramos cierto control, sin importar a qué grupo de influencia le

toque el pastel cada cuatro años. Eso pasaría despolitizando más y mejor nuestros

más preciados recursos. Sí; me refiero a la Sanidad, la Educación, el Medio

Ambiente, la Justicia, la Cultura, y a cualquier otro ámbito de esos que, en su

día, logramos democratizar entre todos. Un equilibrio de poder que trate de ser

real y se base en el consenso de las

colectividades más allá de a quién le toque gobernar. No en vano, nuestras

leyes, en teoría, así lo prometen mediante la separación de poderes; aunque sea,

en teoría.

Así volverán a ser nuestros, comunes, de todos nosotros; así haríamos planes a largo plazo que exijan directrices a los políticos de turno; así daríamos a los profesionales de cada sector la posibilidad de hacer su trabajo con garantías, dignidad y auténtica soberanía sobre los temas en los que se han preparado; así saldríamos de ese futón barato en el que nos despachan cuando toca.