Nace en Toledo entre 1491 y 1503. Muere en Niza en 1536. Tuvo una vida breve pero intensa. Se relacionó con el emperador, con la casa de Alba, etc. Estuvo en varias campañas militares, hasta que muere en Francia al intentar tomar una fortaleza. Baltasar Castiglione lo definió como un hombre culto, elegante, valeroso y hombre de letras.

|

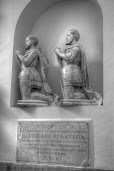

| Tumba de Garcilaso |

Es el prototipo de cortesano renacentista, un noble de familia importante (con amigos más importantes todavía) y un militar relacionado con la corte y las guerras en Italia, Francia, etc. Es el modelo clásico de armas y letras. Como él mismo dijo, Garcilaso vivió “tomando ora la pluma, ora la espada”. Como poeta, que es lo que aquí nos interesa, es el más influyente del Renacimiento español, pero también del Barroco. Una figura clave que unirá lo viejo y lo nuevo para encontrar una voz propia, casi una metáfora perfecta de lo que significó España en la época de Carlos I.

La poesía de Garcilaso, junto a su amigo Juan Boscán, nos

brindará la oportunidad de adoptar los nuevos estilos italianos de Dante,

Petrarca o Sannazaro (autor contemporáneo al toledano) al español y a la poesía

anterior, que todavía en la primera mitad del XVI era la más oída.

Se suele dividir su obra en tres etapas definidas en función

de su estancia en Nápoles. La primera etapa está enmarcada dentro de la poesía

de cancionero del siglo XV. Cultivó en esta época una poesía arraigada. Aunque

ya comienza a practicar algunas formas italianas, predomina el octosilábico

castellano y no se ven elementos petrarquistas en sus versos.

Lo característico de esta etapa es el silencio intimista,

la austeridad imaginativa, la desatención de la naturaleza (y todo lo

exterior), y que los artificios formales que presenta (juegos de palabras,

derivaciones, antítesis…) son del gusto de la poesía cancioneril. Además; igual

que a otros autores renacentistas como Boscán, Gutierre de Cetina o Fernando de

Herrera; tuvo influencia del valenciano Ausìas March, un autor tardo medieval

(XV) con un estilo cuidado y personal que se salía de las modas y costumbres de

su tiempo

La segunda etapa es la que se vincula con su contacto con

Italia y con el Humanismo. En Nápoles, su poesía se adentra en el petrarquismo.

Garcilaso imita temas, estilo y repertorio de imágenes de la belleza, así como

los elementos de la naturaleza empleados para retratar a la amada y describir

la vivencia amorosa del poeta.

Dentro de los contemporáneos, Garcilaso será influenciado

por Ludovico Ariosto y, principalmente, por Sannazaro. De hecho, la lectura de La Arcadia llevó al poeta español a

incluir en sus composiciones pastores caracterizados por su melancolía y por un

ambiente idealizado. Gracias al contacto con el Humanismo, el de Toledo se

interesó en leer a los clásicos Virgilio, Horacio, Ovidio…; lo que también

incluyó en su poesía.

La última etapa es la más lograda, cuando encuentra su

propia voz personal. Por tanto, la obra de Garcilaso no es una mera imitación

de modelos locales o italianos; sino que alcanzó una plenitud expresiva raras

veces conseguida por nadie. Dicho con otras palabras: cogió los elementos de

toda la evolución literaria de Castilla y de otros lugares de España, se empapó

de nuevas formas expresivas (las renacentistas) y, para terminar, logró

hacerlas suyas y crear una cosa nueva y deferente, adaptada al español y al

bagaje cultural peninsular.

Su obra, preparada para su edición por su amigo Juan

Boscán, fue publicada de forma póstuma en 1543. Es escasa: una oda (Oda a la flor de Gnido), una epístola en

verso a Boscán, dos elegías, tres églogas, cinco canciones, unas pocas

composiciones al estilo tradicional y 38 sonetos.

Aún así, esta breve producción modificó el rumbo de la

lírica castellana. Le otorgó su definitiva configuración, la modernizó. Los

sonetos garcilasianos, tras el intento del Marqués de Santillana, son la

aclimatación definitiva de la estrofa al español. En ellos, desarrolla, en

esencia, el sentimiento amoroso. Un amor neoplatónico en el que no falta la

indiferencia de la dama, el dolor del amante, la esperanza o la desesperanza.

Es importante en Garcilaso y el tratamiento del tema

amoroso, al estilo de Petrarca, su muestra de melancolía y cómo analiza los

sentimientos provocados por el amor no correspondido o por el perdido (por

ejemplo, por la muerte de la amada). Para describir a la amada usará unos pocos

rasgos físicos; en cambio, para dibujar el mundo interior del poeta, del “yo”

poético, se empleará a conciencia. No será hasta su madurez artística final que

asuma una verdadera sentimentalidad renacentista suave y melancólica.

En las elegías se descubrirá una influencia directa de

los clásicos y una actitud estoica ante los sucesos adversos, aunque no exenta

de un tono vitalista y optimista muy de la época. Las églogas (composiciones

más largas en las que varios pastoriles dialogan sobre temas, generalmente

amorosos, en un entorno idílico), junto a algunos sonetos, son la culminación

del talento poético de Garcilaso. Las églogas de Garcilaso condensan toda la

riqueza de su mundo poético y es donde su sinceridad se aproxima a la

confidencia, pese al convencionalismo de la tramoya pastoril. Las tres églogas

fueron compuestas durante su estancia en Nápoles. Son tres églogas.

La Égloga I, que consta de 421 versos distribuidos en

estancias, contiene los monólogos de dos pastores; Salicio, con sus tristes

quejas por el rechazo de su amada Galatea; y Nemoroso, que llora la muerte de

Elisa. De esta forma, plasma el debate entre amar y haber perdido frente al

amor no correspondido. El poema concluye en una atmósfera de melancolía y de

afirmación del “dolorido sentir” como

condición de la existencia humana. Hay una mezcla de sincera confesión y

contención sobria. Se percibe en el poema la emoción y la pasión de un amor

vivido. Hay que resaltar la frecuencia de las exclamaciones y preguntas, la

hipérbole al tratar el proceso amoroso y la identificación de la naturaleza con

el sentimiento de dolor del poeta.

La Égloga II fue la primera que escribió. Es la más

extensa y la única que presenta una acción dramática. La trama se centra en el

amor no correspondido de Albanio hacia Camila. Albanio intenta suicidarse y

relata sus desventuras a su amigo. Por su parte, Nemoroso, además de referirse

a sus propias experiencias amorosas, elogia las hazañas del duque de Alba,

protector del poeta. Así vemos cómo se cruzan los temas de amor con la política

de la vida del autor.

La Égloga III, para muchos la obra más lograda de

Garcilaso, está escrita en Octavas reales.

En ella, cuenta que, a orillas del Tajo, cuatro ninfas bordan en sus telas

sendas historias de amor y muerte (la historia de Orfeo y Eurídice, la de Apolo

y Dafne, la de Venus y Adonis y la de Elisa y Nemoroso). La inclusión de la

historia amorosa de Garcilaso (la historia de Elisa (Isabel Freyre) y Nemoroso

(Garcilaso) supone una reelaboración artística considerable, pues la vida se

transforma en poesía que, a su vez, se transforma en tema de pintura. Esta

égloga sobresale por la soltura en el uso de los recursos literarios, por su

perfecta estructura y, si la comparamos con las otras dos, por un mayor

distanciamiento en la expresión del sentimiento amoroso del poeta.

Como puede observarse, el amor es el tema predominante en

la poesía de Garcilaso. Su concepción de este es marcadamente neoplatónica, con

huellas de la tradición petrarquista. El de Toledo oscila entre la esperanza y

la desesperanza, se recrea en su dolor como amante y en la indiferencia de la

amada, así como el uso de secreto del amor cortés o el análisis agudo de

diversos estados de conciencia.

Su poesía

transmite una fuerte sensación de sinceridad, que se ha relacionado con el

carácter autobiográfico de los poemas de Garcilaso. Conviene decir que era

propia de la poesía de la época una cierta “retórica

de la sinceridad”, que pretendía que los sentimientos expresados en los

versos transparentaran cierta idea de verdad. En este sentido, puede advertirse

una evolución en la poesía de Garcilaso desde sus primeras composiciones, más

próximas a la lírica cancioneril y sus tópicos amorosos, hasta sus poemas de

madurez impregnados de la nueva sentimentalidad renacentista, más sutil y

melancólica.

Otro tema muy presente en este autor indispensable de

nuestra literatura es la naturaleza, utilizada como entorno estilizado e

idealizado en el que los

personajes se quejan de sus cuitas amorosas, pero también como confidente que

escucha y consuela a los pastores en sus quejas (aquí se ve la influencia de

Virgilio). La utopía pastoril tiene un innegable carácter idealista y en ella

las relaciones humanas y económicas se atienen a los modelos que la inmutable

naturaleza ha establecido.

Para finalizar esta entrada conviene hablar un poco de la

métrica y el estilo de Garcilaso, que, como veremos, influirá decisivamente en

toda la poesía posterior. De hecho, su labor poética se inscribirá en un

fenómeno mucho más amplio, la lírica española de los siglos XVI y XVII. La

nueva lengua poética se ajusta a los ideales renacentistas de naturalidad y

elegancia. Su lenguaje es aparentemente sencillo, fluido y natural. Busca el

equilibrio clásico entre la pasión y la contención. Este deseo de armonía se

refleja en la frecuente simetría de sus estructuras poéticas: versos bimembres,

elementos duplicados o triplicados, paralelismos sintácticos, etc.

El tono de su poesía es dulce, triste y melancólico, como

revelan los adjetivos antepuestos, uno de los rasgos más característicos de su

estilo: dulces prendas, dulce nido,

triste canto, triste y solitario día, cansados años… A este tono contribuye

también la novedosa métrica garcilasiana, con predominio del endecasílabo,

frecuentemente asociado al heptasílabo, lo que le proporciona una gran libertad

expresiva. Es, asimismo, un verso muy musical por la acertada combinación de

acentos y rimas, por sus aliteraciones, hipérbatos, etcétera.

Todo esto es fruto del contexto histórico y literario en que se movió y de los sistemas poéticos que conoció. El primer tercio del siglo XVI es una época de intensa innovación y apertura que Garcilaso vivió en España y en Italia.